現代写真研究所

2025入江ゼミ写真展

創立50年を迎えた現代写真研究所は、土門拳、田村茂、伊藤知巳をはじめ多くの写真家や写真評論家により設立されました。写真教育の基本を「撮る視点、みせる力」として、写真技術、写真表現、写真史、プリント技術等を学び続けています。

入江ゼミは2009年に発足し、2012年より毎年写真展を開催しています。「昭和の記憶」「多摩川風土記」「平和への願い」「非戦の誓い」「共生」などのテーマをとおして写真の力を追求してきました。

入江ゼミ写真展「共生」は、写真を通して、戦争の遺産を受け継ぐ活動や、気候変動が引き起こす生物多様性の危機、未来における共存可能な社会と環境、さらには民主主義の基盤としての表現の自由に焦点を当ててきました。一方で、私たちが目指す理想と現実との隔たりに胸を痛め、改めて写真を通じた問いかけの重要性を感じています。

今年もまた、発表の機会を得られることに感謝いたしております。街や都市、自然、家族などを題材に、メンバーひとり一人がそれぞれの視点で捉えた、個性豊かな作品をぜひご覧ください。

現代写真研究所・入江ゼミ一同

個々の作品は撮影者の著作物です。

許可のない複製・転用を禁止します。

©2025iriezemi.All Rights Reserved

額装作業

A1パネル制作

会場で配布した図録

写真家の清水哲朗さんに講評していただきました

『冬の使者』 入江 進

オオワシは死肉を食べることもあり、人間が狩猟に使用した鉛製散弾が体内に残ったシカの死骸などを食べることで鉛中毒になる。これは神経系に影響を与え、飛行困難や死亡につながる。一部地域では鉛弾の使用が禁止され、環境団体が啓発活動を行っているが、依然として使用される地域もあり、問題は完全には解決していない。

撮影地:北海道 羅臼

『ゆれる万灯』 齋藤 トモ子

お会式は、子供の頃に毎年楽しみにしていた祭りである。日蓮聖人の命日を偲ぶ法要だが、多くの人々がともに供養のための練り歩きをする。万灯の灯りに照らされた和紙の花が揺れ、笛や太鼓、鉦(かね)の音が響く幻想的な祭りだ。子供心に、夜の祭りは魅力的で、とてもワクワクしたのを覚えている。

『東京の片隅で』 岸本 剛紀

カメラを手に入れた頃は、遠方まで出向いて風景写真などを撮っていました。しかし最近、自然と足が向くのは墨田区京島や荒川区南千住あたりです。幼い頃の暮らしを思い起こしながらのパチリがなんとも楽しい。平凡な日常のうつろいが、今の自分にはあっているような気がします。

『東京ロンリネス』 清水 和雄

雑踏の中に様々な国の人が行き交う東京。オシャレでスマートな憧れの街のはずだが、そこには何故か孤独感が漂う。

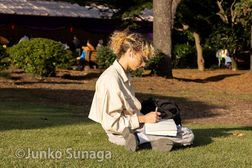

『御苑の午後』 須永 純子

11月初旬、私は予定を変更し、新宿御苑へ向かった。なぜかカメラを持参していた。ひとりで入園するのは初めてだ。午後の日差しが芝生を輝かせ、秋色に染まる庭園がまぶしい。ひとりの世界、ふたりの世界、それぞれが輝いている。2時間の御苑散策は、今の自分にとって最高のプレゼントのように思えた。

撮影地:新宿御苑

『あれから1年』 吉川 隆

輪島の地震で、朝市や漆器の店がすべて焼失してしまった。その後1年が経っても復旧はほとんど進んでいない。多くの人が狭い仮設住宅で、息をひそめるように暮らしている。親戚の両親も出張朝市で何とか生活を続けているが、先の見通しはまったく立たず、久しぶりに会っても顔にはほとんど笑顔がなかった。

『白塀の外と内』 伊藤 亨

「鉄とコンクリートのまち」がここにも出来上がる。都市再開発の名のもとに、街は変容していく。親しんできた貴重な樹々を切り倒して、打ち出の小づちのように、あちらでもこちらでも白塀が取り囲む。塀の内側に残っていくのは、どんなキボウとシアワセだろうか。

撮影地:中野駅周辺

『ぐるぐる さんぽみち』 榎本 佳恭

コロナ禍の外出自粛で、自宅近くの公園を散策、子供たちと豊かな緑に包まれ元気をもらった。

『川口市内と荒川周辺』 江藤 正弘

川口市に住み始めて25年が経ちました。川口市は、鋳物と植木の街として発展を遂げ、今もその伝統を受け継いでいます。現在、市の人口は約50万人となり、さいたま市に次いで県内で2番目の規模を誇ります。今回は、県南部を中心に撮影し、住宅地と南部の工場地帯の風景を写真に収めました。

『中央沿線・中野区赤景』 川地 素睿

上京して初めて住んだのが中野区で、あれから半世紀が経った。今では仕事での行きかえりに通り過ぎるだけの場所になった。駅前はすっかり様変わりしたが、そのころの私に人生の表と裏があることを教えてくれた裏通りには、今もあの頃の面影とにおいが残っている。久しぶりに歩いた町で、なぜか「赤い色」ばかりが目についた。それを少し集めてみた。

『伊豆の貌・水生地』 名倉 忠義

天城山の北面に降る雨が、どのように自然や人々の生活と深く関わっているのか、とても興味深い。水生地から本谷川を経て、浄蓮の滝や狩野川へと至る水の流れは、単なる自然の一部ではなく、人々の暮らしを支える重要な要素でもある。氷室の設置やワサビの栽培といった営みには、自然の資源を活かしながら、住民の知恵と工夫が息づいている。

撮影地:伊豆市水生地

『荒川そぞろ歩き』 中西 勝彦

コンパクトデジカメに持ち替え、荒川や隅田川へ出かけた。これまでとは違う視点に気づき、カメラ操作も自由に。ローアングルから眺める河川敷の風景や、珍しい光景を探すのが楽しくなった。気づけば13年もの長い間、そぞろ歩きしながら撮影を続けていた。そして昨年、荒川は通水100年を迎えた。

撮影地:荒川河川敷

『HONDAと街』 稲月 絹子

ホンダ狭山工場は四輪車の完成工場として操業してきたが、2024年6月に57年の歴史に幕をおろした。生産ラインの見学や夏祭り、陸上大会など、思い出の多い工場である。跡地には車載電池工場が新設されるという。数年後に工場が稼働し、従業員が戻れば、街は再び活気づくだろう。

撮影地:埼玉県 狭山市